Répartition régionale des investissements. Une nouvelle approche en gestation

89

Pour la période 2020-2025, le taux d’investissement public a connu une hausse de 86,80%. Le PLF-2026 prévoit un montant global d’environ 380 MMDH. Le défi principal de l’Etat est de mettre en place une nouvelle approche pour mieux cibler les priorités, tout en capitalisant sur les acquis. En effet, le taux de scolarisation aurait atteint 83%, pour le préscolaire. Il serait de 100% pour le primaire et de 80% pour le secondaire collégial. De même, le taux d’électrification aurait atteint presque 100%, assurant ainsi une couverture quasi-totale au niveau national. La pauvreté multidimensionnelle aurait baissé de 11,9%, en 2014, à 6,8%, en 2024, après une forte hausse sous le choc de la crise sanitaire due au Covid-19.

Actuellement, une «nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré» devrait être adoptée et mise en œuvre, avec pour principal objectif de «garantir un accès équitable à la richesse nationale». Pour cela, quatre axes prioritaires ont été définis: la promotion de l’emploi à partir des vocations économiques dominantes et des spécificités de chaque territoire ; le renforcement des services sociaux de base pour combler les déficits persistants et améliorer davantage les indicateurs sociaux ; la gestion proactive et durable des ressources en eau pour une utilisation efficiente permettant d’atténuer les effets du stress hydrique; la mise à niveau territoriale intégrée reposant sur le renforcement des infrastructures et des services de base. La démarche envisagée repose sur une logique ascendante, participative, pour faire remonter les attentes et besoins réels et prioritaires de la population, en rupture avec les approches classiques descendantes. En effet, il ne devrait plus être question de décisions émanant d’un responsable public au niveau central, selon des considérations purement technocratiques et paternalistes. Encore faut-il mettre en place des espaces locaux d’expression desdits besoins avec des canaux crédibles et transparents.

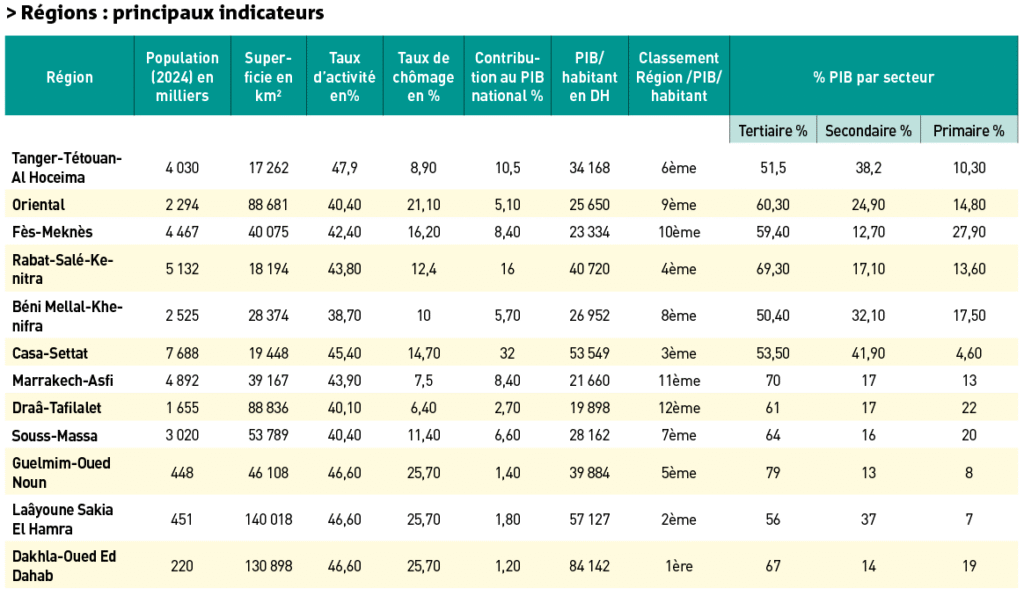

Pour l’instant, les régions offrent au niveau national l’image d’une réalité reflétant des inégalités territoriales accumulées depuis de longue date. En 2024, trois régions (Casa-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, et Tanger-Tétouan-Al Hoceima) ont concentré 58,5% de la contribution au PIB national. Inversement, les trois régions du Sud du Royaume (Guelmim Oued-Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab) ont contribué à 4,40% du PIB national. Néanmoins, comme l’indique le tableau ci-contre, dans ces régions du Sud, le PIB/habitant est de loin supérieur à la moyenne nationale (34 346 DH). Ce n’est guère le cas de nombreuses autres régions qui pourtant contribuent fortement au PIB national. Ainsi, avec un taux de 10,50% de contribution au PIB national, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a un PIB/habitant de 34 168 DH. Par ailleurs, pour l’ensemble des régions, le taux d’activité est inférieur à 50%. C’est dire que le secteur privé n’a guère atteint un niveau de maturité économique suffisant pour prendre la relève et assumer son rôle dans la croissance aux niveaux national et territorial. Les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés dans les trois régions du Sud citées (25,70%), dans la région de l’Oriental (21,10%), celle de Fès-Meknès (16,20%) et celle de Casa-Settat (14,70%). Inversement, c’est dans les régions de Marrakech-Asfi et de Draâ-Tafilalet, que le taux de chômage a été le plus bas, avec respectivement 7,50% et 6,40%.

Le secteur tertiaire est prédominant pour l’ensemble des régions. Ce qui explique la prévalence de la précarité de l’emploi. La région de Casa-Settat demeure en tête pour le secteur secondaire (41,90 du PIB régional), suivie de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (38,2%) et de Laâyoune Sakia El Hamra (37%). La carte économique offre ainsi l’image d’une continuité du caractère extraverti de l’économie nationale tournée principalement vers les exportations.

Par contre, la région intérieure de Fès-Meknès est en tête pour le secteur primaire, avec 27,90% du PIB régional, suivie de Draâ-Tafilalet, avec 22%, et de Souss Massa, avec 20%, région où la production agricole et celle de la Pêche sont destinées principalement à l’export.

Fiscalité locale et inégalités territoriales

La réforme de la fiscalité locale n’a pas cessé d’être reportée. Or pour faire face efficacement aux inégalités territoriales, cette réforme est incontournable. Chaque région a des spécificités locales. Et c’est à ce niveau qu’il est possible de connaitre le potentiel fiscal réel et son adaptation pour favoriser une dynamique créatrice de ressources à mobiliser de manière efficiente pour un développement territorial intégré.

Actuellement, l’essentiel des ressources des collectivités territoriales (CT) provient des «recettes fiscales transférées». Les «recettes fiscales propres » ne dépassent guère 15% des recettes fiscale totales au niveau des CT. C’est surtout le cas des régions. Or comment peut-on espérer une « régionalisation avancée », avec des CT qui marchent avec des « béquilles étatiques » ?

Le renforcement des « ressources propres » et la mise en place d’un système solidaire de répartition des ressources transférées, en favorisant les CT à faibles ressources est une voie qui mérite d’être prospectée.

Les coûts d’investissement latents non intégrés dans les prix

Les coûts d’investissement public en matière de dessalement de l’eau de mer en vue d’assurer la continuité de l’irrigation des cultures d’exportation devraient être intégrés dans les prix des produits agricoles destinés à être exportés. En fait, la non prise en compte de ce type de coûts n’est pas nouvelle. Elle existait déjà auparavant dans la non intégration des coûts de construction des grands ouvrages hydrauliques. Aujourd’hui, l’esprit et la lettre de la nouvelle loi organique des finances impose une méthode de comptabilisation et d’analyse des coûts pour garantir une transparence budgétaire et une évaluation exacte de l’intervention de l’Etat et des impacts économiques, sociaux et environnementaux.

2025-11-07 08:48:31

www.challenge.ma