Le Sahara comme espace de paix, d’union et d’intégration

Le Sahara est un espace dont la vraie richesse est avant tout immatérielle. Les habitants de cet espace disposent d’une culture ancestrale où les valeurs morales sont centrales. La période coloniale a laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de plaies mal cicatrisées. Presque partout en Afrique où le Grand Sahara représente presque le tiers en superficie, les frontières ont été tracées artificiellement, selon les appétits coloniaux des anciennes puissances dites civilisatrices. Des peuples ont été séparés arbitrairement. La phase d’indépendance n’a souvent pas pu mettre fin à ces séquelles. Les causes de cet échec sont à la fois internes et externes. L’avenir est dans la stabilité et la paix, en tant que conditions préalables et nécessaires à tout développement. Au Maghreb, le «Sahara Occidental» qui a été source d’un conflit artificiel pendant plus de 50 ans, peut devenir une source d’union et d’intégration. En fait, cette perspective est potentiellement possible pour l’ensemble du «Grand Sahara Africain» au profit du continent. Cette région qui s’étend sur 8,6 millions de km² peut devenir pour le monde une réserve inépuisable d’énergie solaire, solution d’avenir pour permettre à l’humanité d’évoluer vers un autre devenir régi aussi bien par le respect mutuel entre tous les humains, que par la protection de la «mère-nature».

1. Le Sahara n’a pas toujours été un «Sahara»

Les recherches scientifiques sur la préhistoire dans le «Grand Sahara Africain» ont permis de découvrir les traces d’activités datant de millions d’années. Outils, poteries, peintures rupestres (…) sont révélateurs d’un mode de vie, voire de civilisations qui se sont éteintes. D’après ces recherches, le Sahara était auparavant couvert par les mers il y a à peine 100 millions d’années. La genèse du Sahara a été datée à environ 7 millions d’années, avant l’ère actuelle. Mais, il y a à peine 40 000 ans environ, de grands lacs existaient encore dans ce qu’on appelle aujourd’hui le Sahara, peuplé à cette époque de semi-nomades. Ce n’est que depuis 18 000 ans, que le Sahara est devenu en grande partie hyperaride. En fait, les recherches convergent vers une explication basée sur des changements cycliques d’une durée de plusieurs milliers d’années. Ainsi, selon la «théorie astronomique des paléoclimats», les oscillations de la Terre autour de son axe engendreraient, avec une périodicité d’environ 20 000 ans environ, un cycle d’épisodes glaciaires suivis de périodes interglaciaires entrainant un cycle de verdissement et de désertification du Sahara. D’où la belle dénomination de «Sahara vert», appliquée à cette région, avec un mode de vie basé principalement sur le pastoralisme, vers 6080 à 5120, avant l’ère actuelle. Le début de la dernière phase d’aridité date de 3 900 ans «avant JC».

Aujourd’hui, le Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Occupant presque le tiers de la superficie du continent africain (8,6 millions de km²), il s’étend sur environ 4 800 km d’est en ouest, et entre 1 300 et 1900, du nord au sud. Il a même un prolongement au-delà de la Mer Rouge, à travers le désert arabique, jusqu’aux confins de la Mongolie, en Asie. Le «Grand Sahara Africain» (GSA) s’étend sur une dizaine de pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, Tchad, Niger, Mali et Mauritanie. En amazigh, le «GSA» est nommé Tiniri qui signifie «Grand désert». Mais le mot «désert» a une origine latine qui signifie «vide», «inoccupé» ou «inhabité» (…). Ce qui va souvent justifier les thèses coloniales basées sur l’expression «Terra nullius» ou «Terra incognita». Or, le Sahara, certes faiblement habité, n’a jamais été «vide». Ce n’est d’ailleurs le cas d’aucune autre région du monde. Les habitants du Sahara ont simplement adopté un mode de vie et une culture fondés sur le nomadisme, c’est-à-dire une mobilité permanente, inhérente aux conditions physiques et concrètes de l’espace saharien (aridité, température élevée, manque d’eau…). Environ cinq millions d’habitants y vivent dont la moitié dans des villes. Les principales populations ethniques connues sont les Toubous, les Touaregs, les Sahraouis et les Maures. Le «GSA» compte actuellement 20% de désert de sable et 80% de surfaces rocheuses où dominent des roches sédimentaires. C’est le 3ème désert le plus étendu sur Terre, après l’Antarctique et l’Arctique.

2. Le «Sahara Occidental» avant 1955 : un territoire au cœur de l’histoire du Maroc

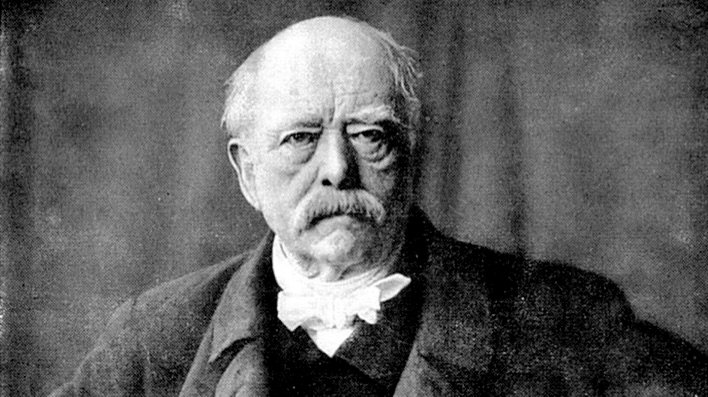

Un bref retour à l’histoire coloniale en Afrique est nécessaire pour mieux comprendre les véritables origines du conflit sur le «Sahara Occidental». Le moment crucial de cette histoire coloniale en Afrique a certainement été la «Conférence de Berlin» ou «Conférence de l’Afrique de l’Ouest». Cette conférence devait permettre à plusieurs Etats coloniaux de se mettre d’accord sur le partage du continent africain avec la mise en place de règles régissant la «liberté commerciale» entre Etats coloniaux. L’objectif principal étant de s’entendre et d’éviter d’éventuels conflits dans l’exploitation commune ou pillage commun des ressources en Afrique, le tout bien emballé dans l’expression «mission civilisatrice de l’Occident». La conférence ouverte à Berlin, du 15 novembre au 25 février 1885, à l’initiative du Chancelier Otto von Bismark, a réuni l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Empire Ottoman, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège et les Etats-Unis d’Amérique (EUA). Une conférence antérieure, tenue à Bruxelles, en 1876, avait déjà amorcé le débat sur la partition du Congo, un pays (ex-Royaume du Kongo) qui va être dépecé et charcuté, et qui demeure jusqu’à aujourd’hui une cible pour les anciennes puissances coloniales du fait de sa position géostratégique, au centre du continent africain, et de son sous-sol extrêmement riche en minerais et en réserves souterraines d’eau.

En fait, déjà en 1830, la France avait occupé le Sénégal et l’Algérie, avant de mettre la main sur la Tunisie, en 1881, et de s’imposer sur le reste de l’Afrique du Nord, en partageant le Maroc avec l’Espagne. La Conférence de Berlin va procéder au partage systématique de l’Afrique et l’installation durable de la colonisation. A cette époque, avait d’ailleurs été créée l’«Association internationale africaine» par le roi Léopold II, avec des ambitions affichées humanitaires pour l’Afrique centrale. La Conférence de Berlin avait été décidée suite à une situation conflictuelle opposant les Etats coloniaux. Comme indiqué, les 13 Etats européens (y compris l’Empire Ottoman) et les EUA participent aux débats de ladite conférence. L’Afrique y est totalement absente. Le roi Léopold II, à l’issue de la conférence, reçoit, à titre personnel, 2,5 millions de km² (la plus grande ferme du monde). La France, en tant qu’Etat, se contente de 500 mille km² (Congo-Brazzaville), mais se voit accorder des «compensations», notamment une partie du Niger. Après cette conférence, l’ensemble des Etats réunis à cette occasion, vont continuer le partage, tout au moins jusqu’à la 1ère guerre mondiale. Après cette guerre, les territoires africains occupés par l’Allemagne vaincue, vont être repartagés entre les Etats-vainqueurs. Ce sera d’ailleurs l’un des principaux facteurs ayant favorisé l’émergence du nazisme et le déclenchement du second conflit planétaire, au cœur de l’Europe. Ainsi, malgré les règles fixées par la conférence de Berlin, les conflits inter-impérialistes vont persister et même se multiplier, menant à des guerres dévastatrices. Le partage de l’Afrique fut mené de la manière la plus brutale vis-à-vis des populations africaines. Les «frontières» ont été tracées artificiellement et arbitrairement selon les appétits coloniaux en présence. Avant l’occupation coloniale, la notion de frontière, au sens occidental, n’existait pas en Afrique. Les frontières intra-africaines étaient surtout des espaces de transit, de rencontres et d’échange, des lieux de marquage des espaces, et non pas des obstacles à la circulation des personnes. La «civilisation occidentale» va imposer arbitrairement des limites artificielles qui n’ont rien à voir avec le mode de vie des populations autochtones. Cette démarche a été appliquée aussi au nord de l’Afrique où France et Espagne vont se partager des «zones d’influence», expression consacrée par la Conférence de Berlin. C’est le cas du Maroc où le Sud et le Nord vont être concédés à l’Espagne, alors que la partie centrale sera consentie à la France. Plus au Sud, «Bled Chenguiti» (Mauritanie) sera pris par la France qui occupait déjà le Sénégal. Après l’indépendance (géographiquement partielle) du Maroc, en 1955, et lors de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), en 1963, le Royaume du Maroc exprima des réserves sur le principe de l’intangibilité des frontières. Ce qui est tout à fait logique et normal, puisque, en 1955, le territoire du Maroc indépendant ne représentait qu’une partie de ce qui avait été auparavant occupé et partagé entre la France et l’Espagne. Que ce soit au Nord ou au Sud, l’armée de libération nationale (ALN) n’avait pas déposé les armes, après 1955. Au Sud, la lutte armée était engagée par l’ALN pour la libération des territoires maintenus sous domination espagnole. L’Algérie était d’ailleurs exposée au même sort avec la tentative par la France de créer un Etat au Sud, dans la zone saharienne où elle expérimenta ses armes nucléaires. Au nord aussi, il était question de continuer la lutte armée pour libérer les enclaves de Sebta et Mellila, tout en appuyant l’armée populaire de libération d’Algérie.

Ainsi, à l’instar d’autres régions en Afrique, le Maroc a été victime d’un dépeçage/charcutage colonial. Et l’indépendance de 1955 ne fut qu’une première étape dans le processus de libération et de récupération des territoires occupés et arbitrairement découpés et délimités.

3. 1958 : «Opération Ecouvillon»: une continuité de la lutte de libération nationale

La dite Opération Ecouvillon est une opération militaire menée conjointement par la France et l’Espagne contre l’ALN marocaine, soutenue par les tribus Sahraouies au «Sahara Occidental» (SO). Cette opération est à situer dans le cadre de la «guerre d’Ifni», menée par l’ALN marocaine pour libérer Sidi Ifni, Tarfaya et le SO, de l’occupation espagnole. Les espagnols appelèrent cette guerre la «guerra olvidada», c’est-à-dire la «guerre oubliée». Cette guerre de libération nationale a été le prolongement des luttes antérieures ayant mené à l’indépendance partielle du Maroc, en 1955. Elle a été dirigée par le colonel marocain Ben Hammou Bensaïd Aït Idder, qui deviendra par la suite l’un des symboles de l’opposition de la gauche au Maroc. Les opérations militaires lancées par l’ALN du Sud ont été étendues dans tout le SO, y compris la région de Tindouf et dans le Sud de la Mauritanie, toujours occupée par la France. En fait, aussi bien la France que l’Espagne n’ont pas respecté les limites de l’intégrité territoriale du Maroc telles que définies dans le traité de Fès instituant le «Protectorat», et signé en 1912. Les chefs de tribus du SO vont appuyer la réunification politique du Maroc, aussi bien devant l’ONU que dans la lutte armée. Plus de 7 000 indépendantistes marocains participent à la prise des villes sous colonisation espagnole, sans pouvoir atteindre le littoral. Les espagnols disposaient de 10 300 soldats dont 2 000 à Sidi Ifni.

En février 1958, France et Espagne se mettent d’accord pour une opération commune contre l’ALN. Ce sera l’Opération Ecouvillon qui va s’appuyer sur des attaques aériennes massives, en déployant 130 appareils. Au sol, 9000 soldats espagnols et 5 000 soldats français. L’attaque se déroula par air et au sol, l’ALN déplora 150 morts. La géographie (terrain découvert, pas de montagnes ni forêts, ni tunnels…) ne sera pas favorable à l’ALN pour organiser des opérations de guérilla. Rien à voir avec les régions montagneuses du Nord du Maroc, dans le Rif, où le souvenir des journées glorieuses d’un Abdelkrim El Khattabi est toujours vivant.

Le 2 avril 1958, des accords sont signés entre le gouvernement espagnol et le Maroc, donnant lieu à une rétrocession de la région de Tarfaya. La région de Sidi Ifni ne sera abandonnée par l’Espagne qu’en 1969, conformément à la résolution 2072 de l’ONU, adoptée en 1965, qui appelle à la décolonisation d’Ifni et du Sahara Occidental (SO) avec leur intégration dans le territoire du Royaume du Maroc. L’Espagne a gardé le SO jusqu’à la Marche Verte.

4. Le «Front Polisario» : naissance douloureuse d’un «enfant rebelle»

Le souffle libérateur du mouvement de libération nationale au SO ne s’est pas éteint après l’Opération Ecouvillon. Une nouvelle génération va prendre la relève dans le contexte mondial de la «guerre froide». A l’intérieur du Maroc, c’est l’époque dite des «années de plomb». Les jeunes Sahraouis, dans les universités marocaines, très politisés, avaient exprimé leur désir et leur volonté d’assurer la continuité de la résistance anticoloniale au Sud du Royaume. Les réactions officielles au Maroc ne seront guère favorables. Pire, ces jeunes vont même être victimes d’arrestations arbitraires, de séquestration, et de tortures, notamment à la suite de manifestations organisées à Tan Tan, en juin 1972. L’absence de soutien, en 1958, à l’ALN au Sahara, par les Forces Armées Royales fraichement constituées et encadrées par d’anciens officiers de l’armée française, lors de l’Opération Ecouvillon, en 1958, et la répression des jeunes Sahraouis, en 1972, va pousser ces jeunes à créer le «Front Polisario», sans avoir cependant, tout au moins initialement, un objectif de sécession. Ce n’est qu’après la Marche Verte, organisée en 1975, et le retrait de l’Espagne, que sera décidée, en réaction, la création de la «République Arabe et Sahraouie Démocratique» (RASD). L’évolution aurait pu être différente, si l’ALN du Sud avait trouvé un soutien dans ses arrières au Maroc. Il en est de même des jeunes Sahraouis Marocains, parmi lesquels El Ouali Moustapha Sayed, mort en 1976, à l’âge de 27 ans, dans une opération militaire en Mauritanie. Il aurait suffi de les écouter, de les convaincre, de les orienter et de les intégrer dans les forces politiques marocaines, à cette époque. En fait, la mort de El Ouali Moustapha Sayed, étudiant brillant à l’université Mohamed V, à Rabat, restera une énigme, compte tenu du refus de toute inféodation du Front Polisario à la junte militaire algérienne. De nombreux témoignages convergent vers la thèse d’une élimination. El Ouali Moustapha Sayed, le «Che Guevara» du Sahara, était, en plus, fermement opposé à l’option indépendantiste. C’est là une période qui mérite des investigations par des historiens, en toute objectivité, pour éclairer les «trous noirs» de notre mémoire collective et éviter de continuer à «boiter dans le présent».

5. L’appel du Roi Hassan II et les «accords de Madrid»

La «Marche Verte» (MV) va mobiliser 350 000 marocains volontaires. Elle fait suite à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice qui a reconnu l’existence de liens politiques historiques entre le SO et le Royaume du Maroc. Les volontaires, armés d’un drapeau national et du Coran, marchèrent pacifiquement, animés par leur patriotisme. Suite à cette marche pacifique, évènement national et mondial, l’Espagne a négocié avec le Maroc et la Mauritanie des accords dits de Madrid prévoyant le transfert de la souveraineté des deux tiers septentrionaux du territoire du SO (Seguia el-Hamra) au Maroc, et le tiers sud (Oued Ed-Dahab-Lagouira) à la Mauritanie. La date du 6 novembre deviendra ainsi une fête nationale au Maroc. La Mauritanie s’est retirée du sud du SO, en 1979. En fait, la «Marche Verte», marche populaire pacifique, a joué un rôle hautement symbolique, avec pour message : le SO est une question nationale d’intégrité territoriale, bien ancrée dans la mémoire collective de tous les marocains. De manière pragmatique, le roi Hassan II a combiné cette opération de grande envergure, avec les méthodes traditionnelles, en invitant les notabilités tribales du Sahara à exprimer leur allégeance et à restaurer ainsi la souveraineté dans un espace où les populations ont toujours exprimé leur volonté d’appartenance à la nation marocaine.

6. De Hassan II à Mohammed VI: continuité et consolidation

L’après 1975 a été difficile. La question nationale du SO a été fortement influencée par le contexte idéologique international. Algérie et Front Polisario étaient perçus et situés dans le «camp international de la libération des peuples et du progrès». Alors que le Royaume du Maroc apparaissait dans le «camp de la réaction et des alliés de l’impérialisme». Mais, à l’intérieur du Maroc, la question nationale faisait l’objet d’une quasi-unanimité, car bien ancrée dans la mémoire nationale et bien comprise comme une simple continuation d’un processus de libération nationale entamé avant l’indépendance et reconduit après 1955. La fin de la «guerre froide» et l’effondrement du «bloc de l’est» va contribuer à la dissipation du brouillard. C’est ce qui va permettre au Maroc, depuis la fin des années 1990, et surtout après le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine, de «remonter la pente de la diplomatie» comme alternative politique à la guerre. Le dualisme simpliste va céder la place à la compréhension d’une réalité historique et politique, et donc à une prise de conscience par de nombreux Etats que la solution au conflit du SO n’est pas dans la création d’un nouvel Etat. Nombreux sont les exemples de scission qui n’ont mené que vers plus d’instabilité et d’insécurité quasi-permanentes. L’exemple du Soudan dont une partie du territoire se situe dans le «Grand Sahara Africain», illustre bien cette situation de «ni guerre ni paix», où la population est prise au piège dans une violence fratricide, avec de lourdes pertes humaines (…).

Avec patience et raison, le Royaume du Maroc a su convaincre de nombreux Etats dont des membres permanents du Conseil de Sécurité (CS) au sein de l’ONU, en proposant une solution d’autonomie régionale avancée dans le cadre de l’intégrité territoriale et de la souveraineté marocaine. Proposition vite perçue comme sincère, réaliste, réalisable et constructive. Actuellement, plus des deux-tiers des Etats membres de l’ONU sont favorables à cette proposition. D’où le résultat du vote du 31 octobre par les membres du CS. Résultat qui n’est que le fruit d’un processus entamé au cours des dernières décennies, où le Royaume est passé d’une gestion du statu quo à la création d’une nouvelle dynamique de changement. Aucun Etat-membre du CS n’a voté contre la résolution soumise au vote. Deux membres permanents (Russie et Chine) et un membre non permanent (Pakistan) se sont abstenus. Ce qui a permis le déblocage d’une situation d’impasse qui dure depuis 50 ans et en même temps un tournant radical dans l’affaire du SO. En fait, ce n’est pas seulement une victoire du Royaume du Maroc. C’est avant tout une victoire de la raison et de la sagesse. En tissant patiemment des relations internationales fondées sur une neutralité positive et active, le Maroc a su développer des rapports de respect réciproque et convaincre de nombreux Etats quant à la justesse de sa cause. C’est là un tournant historique dont les conséquences devraient être profondes, tant sur le plan national que sur le plan international. Au niveau national, le discours royal a ouvert la porte à une nouvelle réconciliation nationale. Nombreux sont les frères sahraouis qui ont déjà rejoint leur patrie, sans aucune condition ni contrainte, pour participer au développement de leur pays. Au niveau du Maghreb, l’absence de situation conflictuelle, génératrice d’instabilité et d’insécurité, devrait permettre aux Etats de se concentrer sur les vraies solutions à apporter aux vrais problèmes afférents notamment à la lutte contre la pauvreté et les inégalités, à la démocratisation, au développement de la coopération intermaghrébine, en somme à l’amélioration des conditions de vie et au développement des capacités des populations maghrébines. En effet, moins de ressources affectées aux «marchandises de la mort», c’est plus de ressources destinées à la construction d’écoles et de centres de santé, à la création d’emplois (…). La paix et la stabilité sont d’ailleurs les premiers facteurs d’attraction des investissements étrangers.

Enfin, au niveau international, l’ONU, tout en gagnant en crédibilité et en légitimité, pourrait mobiliser son énergie et ses ressources, actuellement en baisse, sur d’autres conflits beaucoup plus graves et plus complexes tels que ceux de la Palestine et du Soudan, où sont menées des guerres à caractère génocidaire.

2025-11-10 15:25:54

www.challenge.ma